Les Archétypes de Jung : Voyage au cœur de l’inconscient collectif

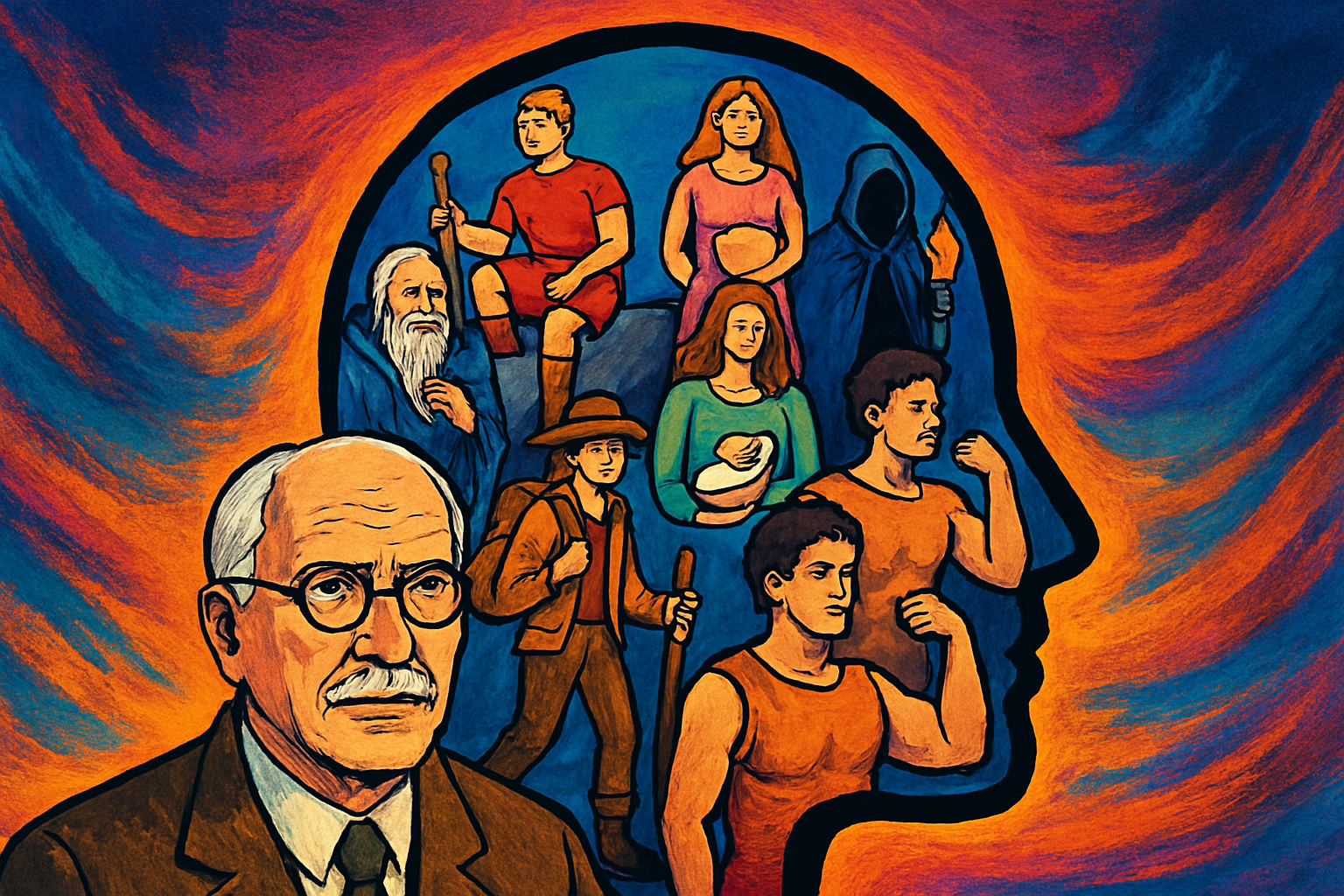

Le concept d’archétypes développé par Carl Gustav Jung (1875-1961), psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, est l’une des pierres angulaires de sa pensée. Ces images primordiales, inscrites dans l’inconscient collectif, structurent nos comportements, nos mythes, nos rêves et nos récits. Loin d’être de simples figures symboliques, les archétypes représentent des modèles universels qui influencent profondément la psyché humaine.

L’inconscient collectif, fondement des archétypes

Contrairement à Sigmund Freud, qui parlait d’un inconscient personnel lié à l’histoire de l’individu, Jung postule l’existence d’un inconscient collectif : un réservoir psychique partagé par l’humanité entière, contenant les expériences accumulées de notre espèce. Ce réservoir se manifeste sous forme d’archétypes, que Jung décrit comme des structures a priori de l’imaginaire, indépendantes de l’expérience personnelle.

« Les archétypes sont des formes ou des images universelles qui apparaissent dans les rêves, les mythes, les contes de fées et les religions, et qui structurent l’imaginaire collectif. »

— C.G. Jung, L’homme à la découverte de son âme (1931)

Les principaux archétypes junguiens

Jung a identifié plusieurs archétypes majeurs, chacun jouant un rôle spécifique dans la structure de la psyché.

1. Le Soi (The Self)

Le Soi est l’archétype central de l’inconscient collectif. Il représente la totalité de l’être, l’union du conscient et de l’inconscient. C’est un guide intérieur vers l’individuation, processus par lequel l’individu devient ce qu’il est véritablement.

« Le Soi est comme un cercle contenant tout le contenu psychique, conscient et inconscient. »

— C.G. Jung, Aion (1951)

2. L’Ombre (The Shadow)

Représente la part refoulée, cachée ou ignorée de soi. Elle contient à la fois nos instincts primitifs et nos potentiels non reconnus. L’intégration de l’ombre est essentielle au développement personnel.

« L’ombre est cette partie de nous que nous préférons ne pas voir, mais qui détient une puissance de transformation immense. »

— Psychologie et Alchimie (1944)

3. L’Anima et l’Animus

Ces archétypes représentent le principe féminin dans l’homme (Anima) et le principe masculin dans la femme (Animus). Ils symbolisent la polarité intérieure et sont fondamentaux dans le dialogue avec l’inconscient.

- Anima : inspiration, sensibilité, intuition.

- Animus : rationalité, autorité, décision.

4. Le Héros

Il incarne la quête de dépassement de soi, de lutte contre l’adversité, et de réalisation de son destin. Le héros traverse des épreuves symboliques pour accéder à une transformation intérieure.

5. Le Vieux Sage / La Vieille Sage

Figures de sagesse, de guidance et de conseil. Ils représentent la connaissance intérieure, souvent symbolisés dans les rêves ou les mythes par des magiciens, chamans ou ancêtres.

Archétypes et mythologie

Jung a abondamment étudié les mythes antiques, les religions et les contes de fées, dans lesquels il identifie les manifestations récurrentes des archétypes. Par exemple :

- Le mythe de Perséphone illustre l’archétype de l’anima.

- Le récit du Graal est une allégorie de la quête du Soi.

- Prométhée ou Héraclès incarnent le héros affrontant les forces chaotiques de l’inconscient.

« Les mythes sont l’expression archétypique de l’âme humaine. »

— Jung, Les archétypes de l’inconscient collectif (1954)

Les 12 Archétypes Principaux

| Archétype | Traits clés | Objectif fondamental |

|---|---|---|

| Le Sage | Sagesse, réflexion, vérité | Comprendre le monde |

| L’Innocent | Optimisme, foi, pureté | Être heureux |

| L’Explorateur | Liberté, aventure, découverte | Trouver un monde meilleur |

| Le Souverain | Contrôle, responsabilité, ordre | Créer une prospérité durable |

| Le Magicien | Transformation, vision, pouvoir | Réaliser des rêves |

| Le Rebelle | Révolte, changement, audace | Renverser l’ordre établi |

| L’Amoureux | Passion, engagement, harmonie | Créer des liens profonds |

| Le Bouffon | Humour, spontanéité, plaisir | Vivre l’instant présent |

| Le Héros | Courage, détermination, force | Prouver sa valeur |

| Le Créateur | Imagination, innovation, beauté | Créer quelque chose de durable |

| Le Soignant | Compassion, générosité, altruisme | Aider les autres |

| L’Orphelin | Réalisme, empathie, résilience | Se reconstruire |

Les archétypes dans la culture moderne

Aujourd’hui, les archétypes sont largement utilisés en :

- Psychothérapie : comme outils d’analyse de rêves, d’exploration intérieure et de développement personnel.

- Marketing et branding : les marques adoptent des archétypes pour façonner leur image (ex. : Nike = Héros, Disney = Innocent).

- Cinéma et littérature : les personnages archétypaux (le mentor, le traître, l’enfant, le rebelle) structurent les récits modernes (voir les travaux de Joseph Campbell et la notion de « monomythe »).

Critiques et limites

Certains reprochent aux archétypes junguiens leur caractère spéculatif, difficilement vérifiable scientifiquement. D’autres voient dans l’idée d’un inconscient collectif une forme de mysticisme. Toutefois, les archétypes continuent d’être une clé d’interprétation symbolique puissante, utilisée dans de nombreuses disciplines (psychologie, anthropologie, arts, développement personnel…).

Nous avons pu voir que les archétypes de Jung nous offrent une grille de lecture symbolique de l’âme humaine. À travers eux, nous touchons à une sagesse universelle, intemporelle, qui traverse les âges et les cultures. En les reconnaissant en nous, nous entamons un chemin de transformation intérieure, à la rencontre de notre propre profondeur.

- Jung, C.G. (1954). Les archétypes de l’inconscient collectif. Paris : Buchet/Chastel.

- Jung, C.G. (1951). Aïon : Études sur la symbolique du Soi. Albin Michel.

- Jung, C.G. (1944). Psychologie et Alchimie. Albin Michel.

- Campbell, J. (1949). Le héros aux mille et un visages. Éditions du Rocher.

- Hillman, J. (1975). Re-Visioning Psychology. Harper Perennial.

- Jean Shinoda Bolen (1984). Les dieux dans chaque homme. Éditions du Rocher.

- Pearson, C. (1991). The Hero Within: Six Archetypes We Live By. Harper San Francisco.